2021.10.14

活動レポート

「ハーフ」と呼ばれる私から、あなたへ。|VOICE

日本には、「ハーフ」と呼ばれて生きる人たちがいます。

そのうちのある一人の方から、寄稿していただきました。同じく「ハーフ」と呼ばれて生きる子どもたち、そしてこの社会を構成する私たち一人ひとりに対してのメッセージです。

NPOメタノイアでは、〈VOICE〉-ヴォイス- というシリーズ記事の連載を始めます。

国や文化の背景が多様な人びとが生きるこの社会で、耳を傾けたい言葉の一つひとつを皆さまにお届けできればと願って。

今回は、その第1回目です。どうぞ、お読みください。

「ハーフ」と呼ばれる私から、あなたへ。

「外国にルーツがある」と聞いて、皆さんは何を連想するでしょうか。他国から日本に移り住み、語学や制度の面で不安を抱える方々を思い浮かべる人が少なくないかもしれません。しかし、ひと口に外国にルーツがあるといっても一人一人に多様なバックグラウンドがあり、性格、直面する困難の有無なども異なります。

私も複数のルーツを持つ当事者の一人です。この国で生まれ育ち、日本国籍を有する一方で、異なる国籍の両親を持つがゆえに「ハーフ」と呼ばれて生きてきました。

ここでは、アイデンティティーに揺れた自らの体験を踏まえつつ、マイノリティー(少数者)を傷つける悪意なき言動の実態や社会のあり方を共に考えたいと思います。

生い立ち

東北のとある町で日本人の父とフランス人の母のもと生まれた私は、周りの同年代と同様、日本の一般的な幼稚園と小中学校に通い、日本語を母語としながら自己を形成していきました。ただ私の場合、それは「日本人離れ」していると見なされた容姿から、周囲との違いを肌で感じさせられる過程でもありました。

同級生に比べて髪の色が明るく、彫りの深い、目立つ外見だった私は、物心がつく前から見知らぬ人にじろじろと見られたり、指をさされたりすることが日常茶飯事でした。すれ違いざまに「ガイジン」と驚かれたことも一度や二度ではありません。幼いうちから、通学時や街中へ出掛ける度に身構えていたのを覚えています。好奇の目にさらされるのが苦痛で、大勢が集まる場所に身を置くことがとても怖かったのです。

それは学校でも同じでした。面白おかしく「ハロー」「アメリカ人」と声をかけられたり、見せ物のようにフランス語や英語を話すよう強いられたりすることもありました。

仲のいい友人もでき、楽しい思い出もありますが、残念ながら生まれ育ったこの町が居心地のいい場所になることはありませんでした。

高校生になるころ、親の仕事の都合で関東に引っ越すことになりました。それまで暮らした地方に比べて人口の多い都市部です。大多数の人混みの中のただの一人になれる。きっと珍しがられて周囲から視線を浴びせられることもなくなる―。安堵しました。実際、電車に乗っていても買い物をしていても、人の視線を感じることが格段に減り、幾分生きやすくなりました。それでも、周囲との違いを意識させられる状況が消えることはありませんでした。プライバシーに土足で踏み込むような言葉が否応なく降りかかってきたのです。

向けられる偏見

「ハーフ?」「ガイジンさん?」「どちらのお国が入っているのですか?」「目が大きくていいな」「顔が日本人離れしていますね」「家族の名前は?」「いつから日本に?」「日本語大丈夫?」「フランス?かっこいい」「ハーフにあこがれる」―。

無邪気に放たれるこれらの言葉に、依然として胸が痛みました。「違う者」であることを前提に扱われ、個人の領域に遠慮なく入り込まれること、対等に接してもらえないことによるストレスは計り知れないものがありました。

訪れる美容院では髪質や頭の形が「純日本人」ではないと指摘され(そもそも「純粋な日本人」の定義があいまいだと思いますが)、アルバイト先では「てやんでえ」「合点承知」などといった「和風っぽい」言葉を言わされ、似合わないと笑われるのが定番のネタと化していました。当たり前のように英語が堪能だと見なされ、そうではないと同情や落胆のまなざしを受けたのも、昨日のことのように思い出します。

一般的に相手の見た目やプライベートに言及することは失礼に当たる上、そのような接し方をされた場合、多くの人が違和感と抵抗感を抱くものだと思います。私の場合、信頼関係も築けていない初対面の相手から上記のような態度をとられることが珍しくありません。「私」という人間ではなく、「日本人離れ」しているとされる容姿を入り口に、先入観を持って話しかけられる。外国の出身、日本語が不自由、国際的などといった偏ったハーフ像をもとに、私が何者なのかの確認がなされ、はじめから本来の自分を見てもらうことができない。

残念ながら、これが今も続く私の日常です。

「言葉の刃」

幼少期からのこうした経験が蓄積されていくにつれて、自分はみんなと同じコートに立てていないのではないかとの不安を覚えるようになりました。「ハーフ」は「普通」ではなく、区別される存在。「大多数の私たちとあなたは違う」と暗に線引きされているようで、たとえ褒めているように聞こえる言葉でも、向けられるごとに心は傷つき、社会での疎外感が募る一方でした。とりわけ同調圧力の強い学校生活において、人との違いを突き付けられる日々は精神的なダメージが大きかったです。

心の状態を左右する要因はさまざまありますが、私の心は、いつ、どこから飛んでくるのか分からない「言葉の刃」から自身を守るようにいくつもの鎧をまとい、身構え、耳にしたくない声や自身を支配する負の感情を避けるようになっていました。

「ハーフ」として生まれ、周囲と区別される自分のことを肯定的にとらえられないばかりか、自分が何者なのかひたすら問い続け、とても苦しかったです。「苦しい中でも自我を強く持たねば」と強さに固執し、痛みを避けることで、純粋に楽しい・好きという気持ちを原動力にチャレンジすることがかなわない日々を過ごしていたように思います。自らに自信が持てないことから、一つひとつの行動にためらいが付きまとっていました。

言葉にならない苦しみを抱えつつ、これは一個人の経験に過ぎない、誰かに打ち明けるものではない。長い間そう思い込んでいました。「気にしすぎ」「みんな悪気があるわけではない」と、軽く流されることが不安だったのです(実際にそのように言われたこともありました)。苦しみを否定されるのが怖く、多くの言葉や思いを飲み込みながら歩いてきました。

誰にも分かってもらえないという諦めとともに、本当は理解してほしい、ただただこの気持ちを受け止めてほしい、人と心を通わせてみたい。こうした願いが常に胸にあったように思います。

マイクロアグレッション

進学先の大学を卒業し、一般企業への就職、結婚、出産を経験しました。異質な目で見られ、アイデンティティーに悩んできた自分のように、わが子も悩み苦しんでしまうのではないか。純真無垢な笑顔を向けてくる子への愛おしさが膨らむ胸の内に、不安がよぎることが幾度となくあります。

実際、すでに子どもにも「言葉の刃」が向けられています。「ハーフ」であるか問われるだけでなく、「あっちの血が濃いね」と言われたこともありました。まだ幼い子どもたちが既に容姿に言及され、「あっち側」などと人を線引きするかのような目で見られている現実が恐ろしいです。

子どもが生まれてから、社会学者・下地ローレンス吉孝さんの著書『「混血」と「日本人」―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』(青土社、2018年)など、「ハーフ」をはじめ外国にルーツがある人たちをテーマにした書物や、SNSで発信された当事者の声に触れることで、似たような経験をしている人が大勢いることを知りました。私の苦しみは一個人によるものではなく、社会の問題であることを認識したのです。そして、この過程でマイクロアグレッションという概念と出会いました。

マイクロアグレッションとは、相手を傷つけ、差別しようといった加害意識がないにもかかわらず、ステレオタイプに基づいた発言をすることで相手を傷つけてしまうことをいいます。「外国人お断り」といった明確な差別ではないため発言者本人が自覚しづらいものですが、日常的に「小さな攻撃」を受ける側は、じわじわと心がむしばまれ、疲弊していきます。「ハーフ」である自分に向けられる偏見と言葉の数々も、まさにマイクロアグレッションでした。

これまでの私は、こうした言葉を発する人を心の中で責めることで、なんとか自分の気持ちを保とうとしていました。また、「ハーフ」であっても必ずしも同じような悩みを持つとは限らないことも目にしてきたため、自分の気の持ち方に課題があるのかもしれないと考えることもありました。

しかし、さまざまな知見を得ることで物事の見え方が一変しました。攻撃を受け続けることにも、攻撃的な感情を自身の胸の内に抱くことにも疲れきっていましたが、それは私が過敏だったことが原因ではない。マイクロアグレッションという概念が明確に定義づけられていることで、ごく自然な心の反応だったのだと気が付くことができました。自分自身がようやく認められたような、許されたような心地を覚えました。

目指す社会

私の願いは、たとえ成功しても失敗しても、どのような生き方をしても、「ハーフだから」「女性だから」「母親だから」「何人(なにじん)だから」…など、その属性をもって前置きがなされることを心配しなくて済む社会を実現することです。互いに先入観を抱くことなく、相手が何を大切にして生きているのかを重視し合う関係性を築くこと。その上で、個を尊重し、人々をカテゴライズする言葉すら死語になる社会です。

何万年と続いてきた人類の営みの中で、私たちは同じ時代に肩を並べて生きている。それだけでも奇跡的なことだと思います。しかし今この瞬間も周囲から浴びせられる視線や心ない言葉によって、ありたい自分の姿でいられない人たちがいる。かつての自分と同じ苦痛を覚えている子どもたちがいるかもしれない。それは、数年後の私の子どもかもしれない。

わが子をはじめ、私と同様に世界につながりを持つ多くの子どもたちに、自信を持って進みたい道を歩める人に育ってほしいと願う一方で、自分こそそのように生きられているのだろうかと自問してきました。子どもたちのために自分にできることはないかと考えるようになり、数年前に子どもの居場所づくりに取り組むNPOに転職し、日々できることを模索しています。

悩み苦しむマイノリティーに「乗り越えれば強くなれる」といったメッセージを発する人もいますが、私は無理に乗り越える必要はないと考えます。そもそも、乗り越えなければならない課題を生み出している社会こそが変わるべきではないでしょうか。

私もいまだに乗り越えられていません。依然として、突如降りかかる悪意のない「言葉の刃」に涙することがあります。幼少期に繰り返し浴びせられた「ガイジン」という侮蔑のこもった響きを耳にすると今でも動悸がし、体がこわばります。伝える怖さもまだまだあり、身近な人にこそ気持ちを吐露するのが難しいです。

それでも、多くの人が共有してくれた経験や知識に勇気をもらい、自分はこれでいいのだと、前を向く思考が身に付きました。少しずつ勇気を出して、素直に気持ちの赴く方へ進んできた今頭に浮かぶのは、これからも自分の人生を着実に歩んでいきたいということ。そう思えるくらい、数多くの素晴らしい出会いに恵まれました。一人一人とのつながりが日々を生きる力をもたらしてくれていると実感します。乗り越えるのではなく、そのままでいることにした、という視点のチェンジもまた、少なからず気持ちを楽にしてくれています。

これから、できること

自分以上に苦しんでいる人が国内外に大勢いることを思うと、自身の経験を世間に伝えることにためらいがあったのも事実です。それでも今、明かすことのできない思いを抱える子どもの励みになりたい、周囲から注がれる視線によって苦しむ人がこれ以上出てきてほしくない。こうした願いに突き動かされ、少しでも何かにつながればとの期待を込めて、私の過去と今の思いを共有しようと考えました。

苦しみを比較していたらきりがありません。より苦しい境遇の人がいるからと自身の痛みを軽視してしまったら、誰ひとり弱音を吐くことができない息苦しい世界になってしまいます。目の前で悩み苦しんでいる人がいるのなら、私はその人の気持ちを受け止めたいです。ほかでもない、私自身がそれを望んでいたように。

いま一度、皆さんに振り返っていただきたいです。

「ハーフ」「外国にルーツがある人」に対する固定的なイメージやステレオタイプを持っていませんか。偏ったイメージに基づいた言動を、何の気なしに当事者に向けていませんか。

明日、その見た目などから外国にルーツが「ありそう」と感じる人と出会った場合、皆さんは何を思い、どのような言葉をかけようとするでしょうか。

思考を変えることに時間はかかりますが、「何も言わない」ことも選択肢にあることを知ってほしいのです。あえて何も言わない選択をすることで、傷つかずに済む人が一人でも増えることを念頭に置いてもらえたらありがたいです。

繰り返しになりますが、相手が何者であるのかを確認する代わりに、その人が大切にしていること、楽しいと感じることなど、その人自身の内面に思いを巡らせてみることで、社会がちょっと優しい場所になるのではないかと感じています。

最後に、今悩んでいる子どもたちへ。

苦しい、なんだかもやもやする、居心地がよくない―。あなたが抱えるその感情はこの社会が生み出しているものであり、そうした気持ちを抱くのはとても自然なことです。自分がおかしいのではないかと、自らを責めることはしないでくださいね。「弱さ」も、ネガティブな感情に支配されてしまう自分も、全部そこにあっていい。

あなたの痛みを共有してくれる人はたくさんいます。まだ出会っていなくても、必ずいます。この世に二人といないあなた自身を、まるごと抱きしめてあげてください。

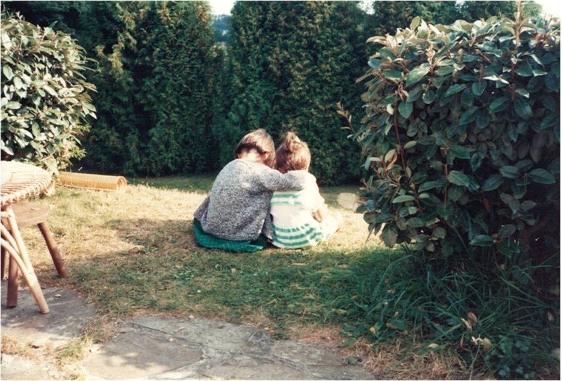

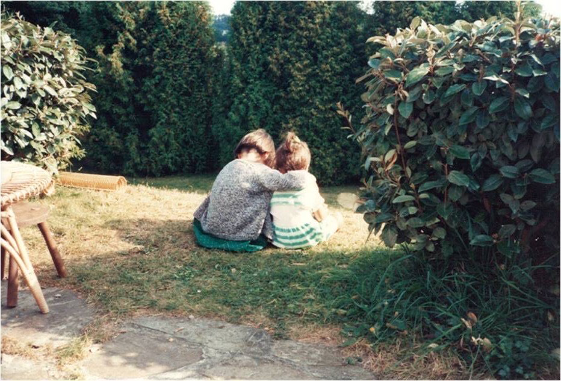

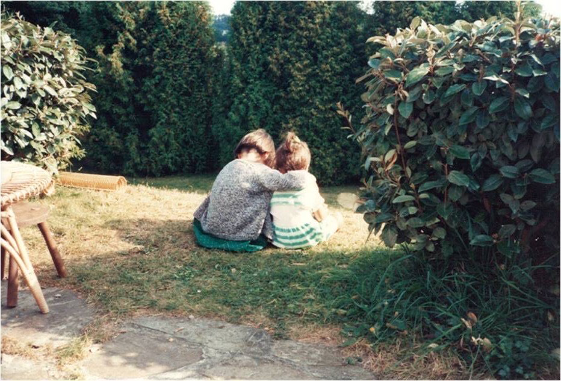

同じ立場で思いを分かち合い、支え合ってきた姉と。